脫貧后的這幾年,咱的日子過得咋樣?

——來自昔日貧困村的報告

光明日報調研組

2021年2月25日,習近平總書記在人民大會堂莊嚴宣告:“我國脫貧攻堅戰取得了全面勝利”!

幾年過去了,那些昔日的貧困村,如今是什么模樣?擺脫了貧困的鄉親們,在忙什么?他們有哪些新計劃、新期盼?

日前,光明日報派出多路記者,奔赴大江南北,走阡陌、訪農家,用沾泥土的腳板丈量時代的變化……

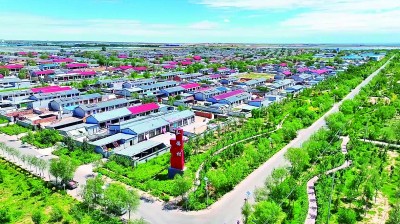

弘德村村貌。紅寺堡融媒體中心供圖

美氣:“如今的生活,美得就像那盛開的索瑪花”

惹記伍果,是位30多歲的彝族婦女。

指著“天梯”,向我們憶起了往昔:

13年前,她就是爬著這架藤條編織的“天梯”,嫁進了四川大涼山深處的這個懸崖村。

苦,那是真的苦。村子就在山尖尖上,與外界唯一聯系的就是這架“天梯”。

她又是幸福的:5年前,身懷六甲的她,跟在身背行李的丈夫身后,搬進了涼山州昭覺縣沐恩邸社區的新居。

“我永遠忘不了那一天:2020年5月12日。那是我長這么大以來,最難忘、最開心的一天!”

從茅草屋搬進了磚混樓,用燃氣灶替換了泥火盆,從土里刨食的農家女變成了刺繡工坊的巧手娘,這些年的變化,讓惹記伍果恍如隔世。

惹記伍果一定要讓記者去看看她的新家。那是一套百十平方米的三居室,南北通透,屋里飲水機、洗衣機、熱水器……

記者注意到,在房間的一角,端端正正地擺著一件色彩斑駁的老漆器。仿佛看出了記者的心思,惹記伍果說:“這里面裝的是懸崖村的土和草,放在這里是要提醒孩子們:他們的祖輩曾有過啥樣的日子。我時常覺得,這好像就是一場夢。”

送記者出來,指著社區花壇里爭芳吐艷的花叢:“如今的生活,美得就像那盛開的索瑪花!”惹記伍果的笑容花朵般燦爛。

脫貧攻堅,全國有960多萬生活在“一方水土養不起一方人”區域的鄉親,實現易地搬遷。像惹記伍果一樣,開啟了全新的美好生活。

西藏羌塘草原上的藏族漢子曲達,結束了一天的放牧,踏進家門,在水龍頭下,痛痛快快沖了個澡。

沖澡,對很多人來說,再普通不過,但對曲達和他的家人來說,并不容易。

曲達居住的德朗村,海拔近5000米,周邊到處都是常年的凍土和光禿禿的石頭,用水要到幾公里外的卡藏布河一桶一桶地往回背。“我阿佳(妻子)其美從15歲就開始背水,一算,都背了40多年。”曲達望向妻子,眼里滿是憐惜。“不敢用水”,是深深刻在德朗村村民心中的集體記憶。

2022年,是和美鄉村建設,讓曲達家的日子一天天好起來。住上了安居房,自來水管線通進了村子。“家里剛安上曲嘎拉(藏語:水龍頭)那會兒,我和其美坐在旁邊,小心翼翼地擰了開、開了關,反反復復好多次,心里別提多高興!”

用水方便了,村里人的生活也變了一個樣。建起了籃球場,年輕人再也不怕運動時大汗淋漓。姑娘們也把壓箱底的漂亮衣服翻出來,“哪個姑娘不想打扮得漂漂亮亮?”其美話里透著美氣。

調研中,我們看到:許許多多昔日的貧困村,隨著“道路連通了外頭、公交開到了村頭、光纖扯到了炕頭”,正越來越“美氣”:天坑里的重慶巫山下莊村,一躍成為柑橘之鄉;“渴死麻雀摔死蛇”的甘肅臨夏布楞溝村,成為林木滿山的“幸福莊”……

人居環境發生天翻地覆的變化,是走出貧困的鄉親們最直觀的感受,也是他們最貼心的幸福。

沐恩邸社區全貌。雷建攝/光明圖片

底氣:“這五六年下來,心里踏踏實實的”

“噠噠噠,噠噠噠……”縫紉機落下細密的針腳,五顏六色的絨布和棉花在王成蘭一雙巧手間,很快就變成了萌噠噠的毛絨小熊、軟乎乎的卡通靠枕……

“我原來每天的‘工作’就是圍著家里的灶臺轉,現在可是有手藝能掙錢的工人了。你們瞧我這玩偶,做得咋樣?”面對記者,40多歲的她自信滿滿。

王成蘭來自秦巴山區陜西紫陽縣高灘村,現在是海利鑫毛絨玩具廠的縫紉女工。這家社區工廠總部在浙江,廠子就在她家門口。

“出門就上班,一個月掙3000多塊,這五六年下來,心里踏踏實實的。”王成蘭越諞越起勁,“咱有力氣,人家需要人,這不正好?聽社區干部說,這叫個‘東西部協作’……”

說到“東西部協作”,必須要提到29年前的“閩寧協作”。是“閩寧協作”拉開了東西部扶貧協作的序幕,從此,“山海攜手”情意綿長。擺脫貧困后的這幾年,東西部協作也在“升級”,累計幫扶就業434萬人,幫助銷售農副產品4222億元。

脫貧后的這幾年,幫扶在“升級”,昔日貧困村的內生動力也在“升級”。

地處大巴山南麓的重慶開州泉秀村,依靠延長產業鏈條,成了遠近聞名的“木香第一村”。

在地頭,村民曹錢億給記者仔細捋了捋:“從零散種植到規模化生產,村里靠著上萬畝木香,不只脫了貧,還成了全國有名的木香基地,北京同仁堂都到我們這里來進貨!”

后來,聽外邊專家支招,“藥材深加工,賣得會更俏”,村里引進了精深加工企業,木香藥膳、木香浴包、木香香薰、木香貼畫等特色產品被陸續開發出來,個個都成了搶手貨。

調研中,我們注意到,從做產品到強產業,很多脫貧村正從發展一產向一二三產全面融合轉變。

兩組數據佐證了我們的觀察——

如今,全國每個脫貧縣都培育形成了2~3個優勢特色突出、帶動能力較強的主導產業,總產值超過1.7萬億元。

全國近四分之三的脫貧人口,都穩定參與到幫扶產業的發展中來,獲得了更多增值收益。20小樹屋24年,全國脫貧縣農村居民人均可支配收入比2021年增長了近四分之一,連續4年快于全國農村居民收入增速!

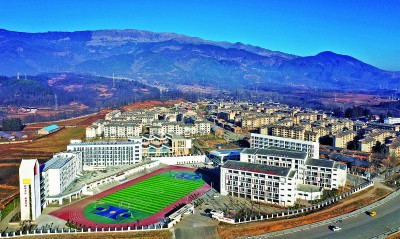

王公莊村委大院。民權縣委宣傳部供圖

神氣:“既要口袋鼓囊囊,也要腦袋亮堂堂”

村里也有新華書店?

可不!在大別山山坳里,一座二層小樓,門楣上“新華書店”四個大字分外醒目。

記者走進這家坐落在安徽金寨花石鄉大灣村的書店,幾個村民正站在書架前挑書。書頁翻動,沙沙作響,紙墨清香,沁人心脾。

“不光賣書,我們還借書。”店員汪玉指了指手邊的一摞表格。

記者湊近細瞧,表格上密密麻麻寫滿了字:大灣村方云,《馬克思主義經典著作選讀》;花石鄉司法所孫先璐,《中國文化的根本精神》;大灣村中學汪思怡,《艾青詩選》;大灣小學俞晨曦,《公主童話》……

“讀書會上癮。現在,大家吃喝不愁,一有空都愿意往書店里鉆,幾天不翻書,心里不舒坦。讀書的人多了,村里的風氣也就好了起來,吵架的、喝酒的、動不動就耍小錢的,幾乎看不到了。”村黨總支書記何家枝告訴記者。

“既要口袋鼓囊囊,也要腦袋亮堂堂。”山西吉縣太度村黨支部書記支永亮談了自己的感受。

太度村,以前窮得叮當響。后來,政府派來了科技特派員,幫著家家戶戶發展蘋果產業。

可是,果樹進入盛果期,麻煩也跟著來了:果熟時,會有客商上門收購。為了賣上個好價錢,鄰里之間你踩我、我絆你,爭相說別人家果子的不是。于是,客商編了這樣的順口溜:“太度村,不大度,好拆臺,愛鬧仗。”

這種狀況不能持續下去了。村兩委班子決定從種植大戶入手做工作。

種植大戶吳玉良積極響應。在一次村民大會上,他率先發言:“有句話我憋了好久。脫貧不容易,攢下好名聲更不容易。老輩人講,做人做事要有良心、有公心。這個傳統可不敢丟!以后,果商再來,緊著小戶先賣!”

果然,再賣果時,吳玉良信守諾言——直到小戶的蘋果都賣光了,他的貨才裝上車。

好風氣會傳染,鄉親們學會了禮讓,蘋果生意也越做越好。太度村成了遠近聞名的文明村。如今,太度村又有了新的順口溜:“太度村,很大度,人心齊,泰山移!”

調研中我們發現,擺脫貧困后,像太度村這樣“既鼓了口袋,又亮了腦袋”的村莊,比比皆是。

寧夏吳忠弘德村村民馬生龍,因為退了女兒訂婚的10萬元彩禮,出了名。

“萬紫千紅一片綠”(一萬張5元、一千張100元、一百張50元),外加“一動不動”(汽車、房子),曾經是當地嫁女的“標配”。連年攀升的彩禮,讓剛剛脫貧的鄉親們喘不過氣,為了湊彩禮,把圈里的羊、棚里的牛,能賣的都賣了,甚至還有的為此去借債。

飽受高彩禮困擾的弘德村,用白紙黑字的村規民約給天價彩禮套上了“緊箍”。幾年下來,低彩禮成了時尚,老馬的“零彩禮”也就水到渠成。

這些遍布鄉村、由村民舉手通過的村規民約,凈化了環境、淳化了鄉風、美化了心靈,實實在在地提振了中國農民的精氣神。

相互包容、相互關心、相互幫助……一個個平凡人的平凡故事,讓鄉間地頭每一個平凡的日子都閃閃發亮。

靈潭村新貌舞蹈場地。靈潭村供圖

人氣:“以前大家掙破頭往外跑,這幾年顛倒過來噶”

一度冷寂的司莫拉,村民們又都回來了。

司莫拉,佤語意為“幸福的地方”。但很長一段時間,這個云南騰沖佤族村寨的鄉親們,紛紛到外面“找幸福”。寨子里百十個壯勞力,出去打工的就有80多個。

“以前大家掙破頭往外跑,這幾年顛倒過來噶,搶著回來!”村民羅愛艷感慨。

羅愛艷就是“搶著回來”的。前些年,她在工廠里打過工,綠化帶里薅過草,夜市里賣過烤串……而今在自家寨子干起了“時髦營生”——咖啡師。

“搶著回來”的原因只有一個:這些年,司莫拉憑借獨特的自然風光和民俗風情吃起了旅游飯,古寨子成了大景區,旅游產業越做越大。

“顛倒過來的”,何止一個司莫拉。阿歪寨,是貴州安順大山里一個曾被“遺忘”的小村子。這幾年,成了鄉村研學、民俗體驗、農業觀光等深度游的絕佳地。

記者在寨子里遇到了來自廣東深圳的游客陳文強,他們一家三口已經在這住了一個多星期。

“帶孩子來親近農村,享受享受慢生活。你看這房子的原木梁柱、雕花窗欞,還有那層層疊疊黃的綠的農田……”陳文強告訴記者,“我是農村長大的,在阿歪寨,我找到了鄉愁。”

陳文強11歲的兒子,這幾天在果園里采果子、稻田里找稗子、石縫里捉甲蟲……處處都是驚喜:“農村原來是這樣啊,太好玩了!”

漫步在村道上,記者還遇到一群背著畫板的年輕人。一打聽,原來這里還是美術學院的寫生基地。嶙峋怪石、鄉野風光、特色民居……是很多美術生的“最佳模特”。

“好多研學團都到寨子里來,不僅有畫畫的,還有考察老宅子的、體驗民俗的、感受農耕文化的……你猜,寨子一年接待多少游客?”村支書韋俊亮出一只手掌,朝記者晃了晃,“50多萬!”

河南民權王公莊村,是盡人皆知的“中國畫虎第一村”。每天,村里的停車場都被擠得滿滿當當,豫A、豫N、豫G、魯R、皖S……不同地方牌照的大巴車、小汽車進進出出,好不熱鬧。

這個靠畫筆脫貧的小村子,現在是各地客商爭相時租場地談合作的“香餑餑”。

在一間畫室里,來自山東曹縣的服裝廠老板安茂慶與幾位畫師聊得正歡。

“虎圖做成暗紋,配上這個顏色,搭不搭?”

“中!馬面裙配小織金虎紋,討喜哩。”

與民權相鄰的曹縣,是全國傳統服飾的重要生產基地,聚集了漢服企業兩千多家。這幾年,曹縣的服裝廠老板成了王公莊村的常客。

“想把根扎在我們村的,也不少。村里建了創客中心,已經有剪紙、葫蘆烙畫、泥人制作等十多家企業落戶哩。”村支書王建金說。

昔日貧困村,如今人氣旺,在鄉村振興的道路上,為越來越多的人提供了干事創業的舞臺。他們在改變鄉村命運的同時,也成就了自己的人生。

銳氣:“鄉親們甩開膀子個人空間,干勁越來越足了”

經歷了脫貧攻堅錘煉鍛造的基層黨員干部,在鄉村振興路上,依然是發揮中流砥柱作用的“主心骨”。

“黨員+農戶”,曾是陜西柞水金米村脫貧的秘訣。當年,憑著這個模式,他們闖過了“土地流轉難”“技術應用難”“產業發展難”“拓寬市場難”等重重關隘,把小木耳做成了大產業。

“這些年,我們的發展又遇到了瓶頸,年種植500萬袋木耳,是我們的產能天花板。如何才能讓鄉親們的日子芝麻開花節節高,村兩委絞盡了腦汁。”金米村黨支部書記李正森對記者說。

“產業結構不能太單一!只靠木耳,哪能包打天家教場地下?”

“對,咱能做大木耳,就不能做大其他產業?”

“來村里參觀的游客,每年都不少,但只是看看就走。這流量,咋就不能變成錢?”

經過村兩委的熱烈討論,發展鄉時租會議村旅游成了突破口。

很快,村里成立了鄉村旅游產業黨小組,帶著村民去外面考察學習,請來專家給大家講課,把村里擅長的舞蹈場地種木耳與旅游結合起來,“賞木耳景、吃木耳宴、品木耳情”,村里上馬了多個旅游項目,帶著村民開了十幾家農家樂,一年收入達到120萬元。

海南海口施茶村,黨員干部帶著村民,硬是在火山口下貧瘠的土地上發展起石斛種植業,把資源劣勢變為發展優勢。

廣西崇左卜花村,村兩委一任接著一任干,把“種蔗像熬油”的貧困村變成了人氣爆棚的“世外桃源”。

黑龍江齊齊哈爾大八旗村,黨支部串珠成鏈,從種到賣“一站式”服務,把不起眼的小洋蔥變成“金疙瘩”,一舉打入國際市場。

事實反復證明了這個道理:“送錢送物,不如建個好支部!”

有了好支部,在從脫貧攻堅向鄉村振興奮進的道路上,鄉親們的步履也變得輕捷起來。

“這些年,村子里最大的變化,是懂經營、善管理的新農人越來越小樹屋多。”靈潭村黨總支部第一支部書記黃祖偉一見到記者,就這樣感慨。

靈潭村位于“廣東的西伯利亞”——粵北山區南雄市。隨著道路被打通,發展起鄉村旅游,脫了貧。但和外界接觸多了,村里愈發覺得,觀念的差距、管理的差距,才是自己與珠三角發達地區最大的差距。

于是,村兩委把專業經營管理團隊引進了靈潭村,讓職業經理人帶著村民一道做鄉村旅游,原本不溫不火的民宿產業,一下子被搞得風生水起。

據統計,2024年,僅在農產品生產加工業、鄉村特色產業、幫扶產業中,全國就有1.85萬名“頭雁”接受了正規培訓。

記者在采訪中發現,為了適應脫貧后的新形勢,在基層組織的帶領下,越來越多的農民主動汲取新知識、嘗鮮新模式、涉足新業態,將專業化、規模化、標準化的現代經營理念,融入鄉村振興的接續奮斗中。

(執筆人:光明日報記者邢宇皓、豐捷、楊舒、陳海波、陳晨)